『新版 ハマトンの知的生活』を読んで

P. G. ハマトン著(渡部昇一・下谷和幸訳)『新版 ハマトンの知的生活』を読んだ。

新宿に行く用事のついでに立ち寄った紀伊国屋書店にて、可愛らしい装丁だなと思って、直感的に購入。

すべての知的労働者にとって、学びの多い本だと思った。

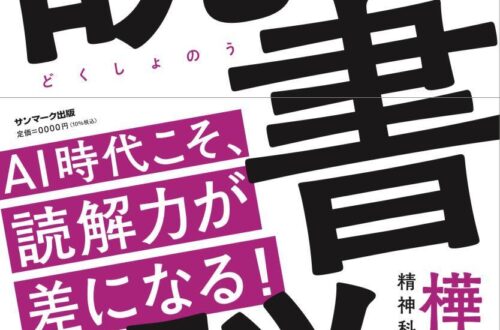

遊びや趣味、休養が創造力を育むなど、諸々の点で、愛読書の樺沢紫苑先生と通じるものが多々あり、受け入れやすい内容だった。

(現代人にはあまり参考にならない箇所は省略しているというのもあるかもしれない)

1873年に書かれていながら、現代人に広く受け入れられている樺沢先生と矛盾しない内容ということは、それだけ普遍的なノウハウで、まさしく「知的成長」のためのバイブルといえるのではないか。

ここで、この本で得られた気づきとTO DOを3つ。

①知的生活のための栄養物

知的労働をする者はできるだけ上質の栄養物をとる必要がありますが、その量は常にその人が充分に消化できる範囲内であるべきです。

p.36

肉体労働者のような食べ方をすれば、消化のための消耗もするわけで、食べるものには気をつける必要があるそう。すなわち、

量を多くとらなくても体力や知力を維持できる質の良い食物を食べるように心がけることです。

p.37

頭を使い過ぎていらいらした時などは、大ジョッキに1杯、ビールを飲んで、ゆったりとした気分になるのも悪くはない。

p.40

などなど、自分が最も知的生産性を高める食材や飲み物を研究してみたくなる。

訳者の渡部昇一氏は、自身の著書『知的生活の方法』などで、そういった点も掘り下げて紹介しているらしいので、読んでみよう。

②一点集中

これはハマトンの教えではなく、イッポリット・テーヌ氏の文言ではあるけれど、

自分の力を四散浪費してしまうことくらいばかばかしいことはない。

p.119

そのような行為は情熱に水を差すものである。

10年もそのような生き方を続ければ、意志の力はほとんど消え、思うことには常に甘酸っぱい後味がつきまとうことになる(中略)。

なんでも知るためには、なんでもやってみなければという口実のもとに、思うがままにやる。

なるほど、それで若者は人生の意味を学ぶだろうが、精力は尽き、熱意は消え、行動力は底をつき、30歳にして一介の雇い人か、ただの好事家になるしかなく、さもなくば、自分の財産を食いつないで生きていくしかなくなるのだ。

という。

う~ん、これは、学生とシェアしたいメッセージだなぁ。

大体の大人が、「若いうちにいろんなことに挑戦した方がいいよ!」と口々にアドバイスするけれど、

あれこれ手を出して何も形にできていない、掘り下げられていない中途半端な大人をよく見る。

大学4年間は、そうやって経験値を積んで、「自分は何に心が動いて、何に動かないのか」を知る必要はあるけども、

それをサボって、しっぺ返しをくらってから焦って色々手を出すと悲惨だよ、ってことなのかも。

色々やるにしても、ひとつひとつ順番に取り組んでいく方が賢明で、資源や時間を「一点集中」させながら「全部戦略」でやっていくのがベストなんだよね。

これは樺沢先生の教えだけれど。

③毎日2時間”最良の書”を読む習慣をつくる

仕事とか健康のことに気を遣わず、毎日2時間、最良の書物を読むための時間を得る。

p.241

学問に挑戦する意欲を引き締めるために日に2時間は、すこぶる難しい勉強に必死になって取り組むことです(たとえば、辞書と首っ引きで読みほぐしていかなければならないような言語を読むことです。

pp.335-336

しかし、残りの時間は比較的楽な勉強をすることです。

そして、できるなら、勉強の合い間には勉強をまったく離れて、庭仕事をしたり、馬や犬やその他の家畜などの世話をして、心から楽しむことです。

要は、メリハリということかな。緩急をつける。

本書では、2時間は決して多くない、現実的に毎日続けやすいハードルの低い時間量として書かれているけれども、

仕事でない勉強の時間をそれだけ確保できる人は、そう多くないように思われる。

これは、自分にとって、毎日続けやすい時間量に置き換えていいんじゃないだろうか。

続けられなければ意味がないのだし。

とはいえ私の場合、職業柄、毎日平均9時間くらい(講義の準備も含む)は勉強時間に費やせる。

そのうち、朝の2時間くらいは1日のうちで1番”重たい”作業を回しているので、実は既にやっていることだと今思った。

ただまあ、”最良の書”を日常的に読んでいるかといわれると…そんな骨太な本は、あまり読めていないな。

読書も日常的にしているけれど、手頃で解釈の余地の少ないビジネス書が中心になってきているし。

「すぐに結果は出ないけれども、自分の思考の土台になるような教養書」にも時間を割こう。